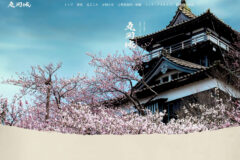

丸岡城は現存する天守の中でも古い建築様式で、外観は上層望楼を形成して通し柱がなく、一層は二階三階を支える支台をなし、屋根は二重で内部は三階となっています。 このような古調に富んだ望楼式天守は後の時代の層塔式天守と比較すると、いかに城郭建築の初期のものであるかがうかがえます。また、屋根が全部石瓦で葺かれているのが全国にも稀な特徴となっています。昭和9年、国宝に指定されましたが、昭和23年福井大震災により倒壊しました。昭和25年重要文化財の指定を受け、昭和30年に修復再建されました。

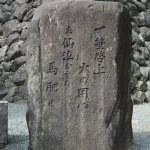

「一筆啓上 火の用心 お仙なかすな 馬肥せ」徳川家康譜代第一の功臣で鬼作左と呼ばれた本多作左衛門重次が陣中から妻に宛てたこの手紙は、手紙のお手本として有名です。文中のお仙とは嫡子仙千代で、後の福井城主松平忠直に仕え、幾度の戦いに武勲を立てた初代丸岡藩主本多成重のことです。「一筆啓上賞」のモチーフにもなったこの書簡碑は天守石垣の東北端に建てられています。

初代 柴田勝豊

2代 安井家清

3代 青山宗勝

4代 青山忠元

5代 今村盛次

6代 本多成重(初代藩主)

7代 本多重能

8代 本多重昭

9代 本多重益

10代 有馬清純

11代 有馬一準

12代 有馬孝純

13代 有馬允純

14代 有馬誉純

15代 有馬徳純

16代 有馬温純

17代 有馬道純

天正4~天正10(1576~1582)

天正10~天正11(1582~1583)

天正11~天正15(1583~1587)

天正15~慶長5(1587~1600)

慶長5~慶長17(1600~1612)

慶長18~正保3(1613~1645)

正保3~慶安4(1645~1651)

慶安4~延宝4(1651~1676)

延宝4~元禄8(1676~1695)

元禄8~元禄15(1695~1702)

元禄16~享保18(1703~1733)

享保18~宝暦7(1733~1757)

宝暦7~安永元(1757~1772)

安永元~天保元(1772~1830)

天保元~天保8(1830~1837)

天保8~安政2(1837~1855)

安政2~明治2(1855~1869)

丸岡城

ご利用時間:午前8時30分〜午後5時(最終入場は午後4時30分)

- English

- 繁体字

今から440余年前 の天正3(1575)年、織田信長は越前の一向一 揆を平定するため大軍を派遣し、当時丸岡の東北4kmの山中にあった豊原寺を攻略し寺坊を悉く焼き払いました。信長はこの恩賞として柴田勝家に越前之国を与え、北ノ庄(今の福井市)に築城を命じます。

勝家は甥の勝豊を豊原に派遣し豊原城を構えましたが、翌天正4(1576)年豊原から丸岡に移り城を築きました。これが現在の丸岡城です。

勝豊以後、安井家清、青山修理亮、同忠元、今村盛次、本多成重以下4代、有馬清純以下8代の居城を経て明治維新となりました。大正中期より昭和の初期にわたり濠は埋められ、現在は本丸と天守と僅かに石垣を残し城城は公園となっています。昔の城郭は五角形の広い濠を有し外郭に侍屋敷を配置し、さらに河川を利用し外濠を設け寺院民家を包容し城下町を形成していました。

今から440余年前 の天正3(1575)年、織田信長は越前の一向一 揆を平定するため大軍を派遣し、当時丸岡の東北4kmの山中にあった豊原寺を攻略し寺坊を悉く焼き払いました。信長はこの恩賞として柴田勝家に越前之国を与え、北ノ庄(今の福井市)に築城を命じます。

勝家は甥の勝豊を豊原に派遣し豊原城を構えましたが、翌天正4(1576)年豊原から丸岡に移り城を築きました。これが現在の丸岡城です。

勝豊以後、安井家清、青山修理亮、同忠元、今村盛次、本多成重以下4代、有馬清純以下8代の居城を経て明治維新となりました。大正中期より昭和の初期にわたり濠は埋められ、現在は本丸と天守と僅かに石垣を残し城城は公園となっています。昔の城郭は五角形の広い濠を有し外郭に侍屋敷を配置し、さらに河川を利用し外濠を設け寺院民家を包容し城下町を形成していました。